di Nicola Ruffo.

Quest’anno ricorrono i centodieci anni della nascita del personaggio di Tarzan. Forse l’anniversario non è tra quelli che maggiormente ha ricevuto attenzione da stampa, televisione e web, tant’è che l’evento è passato alquanto inosservato, per non dire ignorato del tutto. Solo in alcune pubblicazioni di nicchia si possono trovare sparuti articoli.

Quest’anno ricorrono i centodieci anni della nascita del personaggio di Tarzan. Forse l’anniversario non è tra quelli che maggiormente ha ricevuto attenzione da stampa, televisione e web, tant’è che l’evento è passato alquanto inosservato, per non dire ignorato del tutto. Solo in alcune pubblicazioni di nicchia si possono trovare sparuti articoli.

Del resto non c’era particolare ragione per farne un battage; sono le celebrazioni centenarie senza decine che possono sortire eventuali interessi.

Inoltre la popolarità del re della giungla, che pur è parte integrante dell’immaginario collettivo, risente oggi della concorrenza di modelli e archetipi nuovi, nonostante l’ultimo film The Legend of Tarzan del 2016 del regista David Yates, con l’attore Alexander Skarsgård (premetto che sarei felicissimo di una smentita, al riguardo).

Questo non sottintende l’estinzione degli appassionati dell’Uomo scimmia; i suoi romanzi vengono tuttora ristampati (quanto però letti dalle generazioni più giovani non saprei, ma non credo il numero sia elevato), e fino a qualche decennio fa o poco più, serie a fumetti a lui dedicate uscivano in edicola e in libreria.

Ad ogni modo è indubbio che Tarzan sia stato una delle creazioni più felici e indovinate nella storia della letteratura di genere e non solo, al punto da imporsi quale icona a livello mondiale.

Cogliamo pertanto l’occasione per condurre una riflessione su una questione particolare che i lavori di Burroughs sollevano: il rapporto tra qualità della scrittura e successo di un’opera.

Prima però facciamo un breve quadro sui fatti.

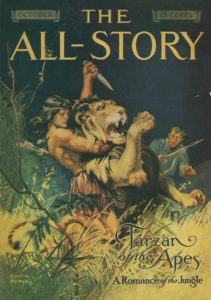

È l’ottobre del 1912. Una delle più note riviste pulp statunitensi, The All-Story, specializzata in narrativa di genere, pubblica sulle sue pagine Tarzan of the Apes (Tarzan delle scimmie) di Edgar Rice Burroughs.

L’idea è intrigante: un neonato, figlio di una coppia aristocratica inglese, dopo la morte dei genitori, abbandonati sulla costa dell’Angola da una ciurma ammutinata, viene allevato da una tribù di scimmie. I gorilla lo nominano “Tarzan”, che nel loro idioma significa “Pelle Bianca”.

Crescendo, il futuro re della foresta acquista forza e agilità fuori dal comune, ma ignora del tutto l’esistenza del mondo al di là dell’amata selva.

Solo l’incontro con i suoi simili, in particolare con la bella e giovane Jane Porter, gli consentirà di integrare anche la parte “civilizzata”.

Da quel momento inizia per i due – che nel frattempo si sono sposati e hanno messo su famiglia – una ridda di avventure adrenaliniche che hanno fatto la fortuna del personaggio e del suo creatore.

Il successo di Tarzan of the Apes è tale che nel 1914 l’opera esce in volume divenendo un best seller, e nel 1918 viene girato il primo film con l’attore Elmo Lincoln.

Burroughs non resta a gongolare ma cavalca subito il cavallo vincente: negli anni seguenti sforna oltre una ventina di libri sull’uomo scimmia. Non solo: sfruttando i diritti d’autore per il grande schermo, i comics e la televisione, riesce a campare di rendita per il resto della sua vita.

Il cinema contribuisce a immortalare il personaggio; memorabili restano le pellicole con Johnny Weissmuller.

Nel mondo delle nuvole parlanti esplode il fenomeno dei “tarzanidi”, emuli ispirati alla creatura di Burroughs, pure in versione femminile (in Italia, tra gli anni Quaranta e Cinquanta, riscuote grande successo Pantera Bionda, la tarzanina in gonnella che scatena ire e censure da parte delle istituzioni).

Burroughs alla fine arriva a produrre ventiquattro titoli più altre opere minori; attualmente in Italia, alcuni di questi sono tuttora inediti.

Burroughs possedeva una fantasia davvero geniale. Era inoltre un capace imprenditore con fiuto e intelligenza.

Una cosa però è altrettanto certa: non era uno scrittore professionista.

Il suo stile è dilettantesco, a tratti al limite dell’irritante.

Non ci sono descrizioni particolareggiate degli scenari e dei protagonisti. I termini sono generici, poco o nulla ricercati. La giungla di Tarzan è composta da alberi. Quali che siano, non ha importanza. Un albero è composto da un tronco, rami, foglie, radici. Tutto questo può bastare. Non occorre precisare noiose tassonomie botaniche tra generi, famiglie, sottoregni, caratteristiche morfologiche e altri inutili dettagli. Anche perché Burroughs non li conosceva. In vita sua non aveva mai visto come era fatta una foresta.

In Salgari, al contrario, avremmo avuto “un gruppo di manghieri, di giacchieri o di nagassi sorgere fra i pantani, o se vi giunge all’olfatto il soave profumo del gelsomino, dello sciambaga o del mussenda, che spuntano timidamente fra quel caos di vegetali” (da I misteri della jungla nera).

Pure il soggetto risente di parti deboli tra ingenuità, svarioni scientifici, pregiudizi razziali, passaggi assurdi, pressapochismi.

Ciononostante le opere si leggono tutte d’un fiato; ci appassionano, ci avvinghiano, hanno il potere di trascinarci in paesaggi misteriosi.

Dove sta quindi l’inghippo?

L’attuale critica nei confronti della marea di libri prodotti (ma vale altresì per certo giornalismo), grazie anche ai servizi di self publishing che permettono di bypassare l’indispensabile lavoro di editing, denuncia quello che potrebbe definirsi un manierismo tendente al banale, allo scialbo. Tanti si improvvisano romanzieri ma non sanno scrivere. E lo si sente. Le loro opere vengono considerate per un breve periodo per essere poi dimenticate per sempre.

Viene elogiata una forma agile, scorrevole, di facile fruizione in una sorta di cannibalismo nella lettura “usa e getta”. La lezione americana di Calvino sulla rapidità è forse stata mal interpretata.

Su chi si cimenta nel lodevole recupero della parola colta pende il sospetto – se non proprio l’accusa – di pedanteria, se non di saccenteria. Cito due autori contemporanei che possono porsi come casi limite in tal senso: Giacomo Verri con Partigiano Inverno (Nutrimenti, 2012) e Emanuele Tonon con Fervore (Mondadori, 2016). Le loro opere sono caratterizzate da un senso di pignolismo stilistico. Ma penso soprattutto all’esempio di Gadda, le cui pagine oggi possono risultare ancora più ostiche da digerirsi per un pubblico abituato a masticare linguaggi ipersemplificati.

Nel piatto opposto della bilancia però, è innegabile il livello sciatto a cui è giunta buona parte della narrativa di consumo odierna.

Torniamo a Burroughs.

Oggi, credo, ben pochi editori approverebbero un’opera come Tarzan of the Apes con quello stile. Esigerebbero quantomeno dall’autore un impegno maggiore nella ricerca terminologica, nella costruzione della trama, nella formulazione sintattica (pur senza contraddire quanto detto in precedenza sulle tendenze attuali). Ma quando il romanzò esordì, a vincere fu l’idea del soggetto. Le bandiere della narrativa ottocentesca d’avventura ancora garrivano e il mercato era affamato di esotico. Un mercato vasto, eterogeneo, desideroso di evasione.

Lo stile di Burroughs, non certo raffinato ma godibile e, soprattutto, facilmente assimilabile, ebbe infine presa sul pubblico.

È sufficiente quindi un’idea buona per decretare il successo di un’opera, indipendentemente dalla qualità della scrittura?

La questione, di ardua soluzione, resta aperta. Pongo qui la domanda solo come spunto per ulteriori riflessioni future.

Burroughs però aveva qualcosa che forse ai giorni nostri si è perso: aveva il tocco magico che solo i grandi autori posseggono: creare scenari in cui librarsi in volo.